Est : déficit infrastructurel et d’enseignants en permanence

« Enseignements secondaires» (2/5) Malgré le paiement des frais exigibles et les cotisations des associations de parents d’élèves et d’enseignants, plusieurs établissements secondaires publics de la région manquent cruellement d’infrastructures scolaires et d’enseignants. Une réalité qui indigne la communauté éducative locale.

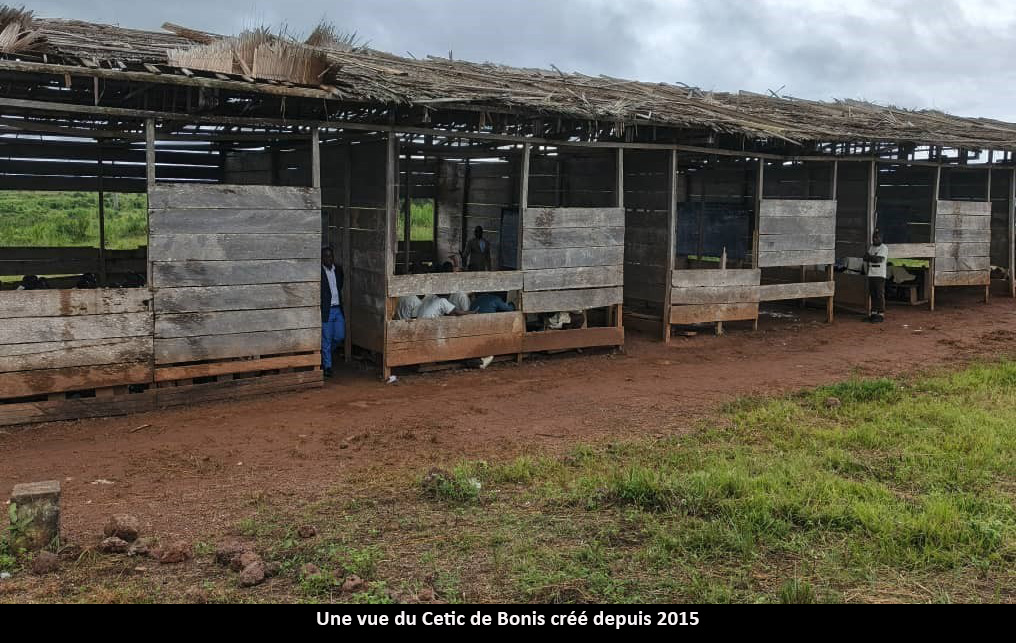

Ce lundi, 6 octobre 2025, Alain Emmanuel Ogondo, élève en 1ère année au Collège d’enseignement technique, industriel et commercial (Cetic) de Bonis, a parcouru, comme d’habitude, plus de six kilomètres à pied depuis Ndoumbi, son village, sous une pluie torrentielle, pour rejoindre ses camarades dans une salle de classe construite en matériaux provisoires.

A son arrivée, la scène est désolante, constate le reporter de Datacameroon. L’établissement est partiellement accessible, la piste d’accès est boueuse et jonchée de mares d’eau. A l’entrée, des professeurs sont assis sur un tronc d’arbre. Sur un banc de fortune, servant de bureau, sont déposés documents pédagogiques et boites de craie. « C’est ici la salle des professeurs, en pleine air », renseigne une enseignante.

Une précarité que déplore Albert Kam Ndjongo, directeur de l’établissement dont les bureaux sont logés à la chefferie de Bonis 2, situé à plus d’un kilomètre du campus. « Le Cetic est logé dans deux sites. Lorsqu’on a créé l’établissement en 2015, il n’y avait pas d’infrastructure et à la demande de l’ancienne directrice, le bâtiment d’une Ong a été rétrocédé au Cetic». Chose curieuse confesse le directeur, « depuis sa création en 2015, l’établissement n’a jamais bénéficié d’une dotation en salle de classe ».

Toujours dans ce village, le lycée bilingue d’enseignement général créé il y a environ 20 ans, manque d’infrastructures. Un établissement qui a pourtant subi une mutation du Ces en lycée, ensuite, en lycée bilingue, sans infrastructures. « Même le grand bâtiment nouvellement construit avec huit salles de classe, n’est pas suffisant pour contenir tous les élèves », indique Dereng Mouengui, le proviseur.

Manque d’enseignants

Même au Lycée bilingue de Bertoua le plus grand établissement de l’Est, situé en plein centre-ville, le manque d’infrastructures est criard. « Avec un effectif annuel estimé à 7 mille élèves, l’établissement compte 69 salles de classe, largement insuffisant parce que la section anglophone qui totalise environ 700 élèves n’a que 4 salles de classe. Soit 2 salles pour les 300 élèves environ de UpperSixth Arts and Science et 2 salles pour LowerSixth Arts and Science, qui totalise environ 400 élèves », relève l’un des surveillants de secteur sous anonymat. Ce lycée manque d’enseignants de Philosophy, Arts and Culture et Mathemathics.

Malgré tous ces manquements, la pression financière, exercée par les chefs d’établissement et les responsables de l’Apee est énorme. « Une semaine après la rentrée, les surveillants ont commencé à sortir les élèves qui ne se sont pas acquittés de leurs frais exigibles et de l’Apee », dénonce Sandrine élève dans un lycée de Bertoua.

Ainsi, pour faire face au manque d’enseignants, Sandrine et ses amis des autres établissements ont décidé de s’inscrire au cours de répétition organisé par un groupe d’enseignants de la ville. « Nous sommes un groupe de 12 élèves et chacun paie la somme de 10.000 F Cfa par mois pour les cours de répétition en philosophie et mathématiques », explique-t-elle.

Des déficits infrastructurels et humains, que dénonce la société civile. « Les responsables de ces établissements sont obligés de recourir aux services d’enseignants vacataires qui, pour la plupart, manquent de méthodes. Et quand bien ils sont outillés, l’on note qu’ils brillent par un esprit mercantile », regrette Bernard Gaétan Bangda, coordonnateur de MoabiThinkTank.

Selon lui, malgré l’appui financier de l’Apee, le tableau n’est pas très reluisant en ce qui concernent les infrastructures. « L’on constate que l’État fonctionne dans un système de deux poids deux mesures. Les élèves de l’arrière-pays n’évoluent pas dans les mêmes conditions que ceux des zones urbaines et pourtant ils paient les mêmes frais de scolarité. Ce qui nous amènent à nous interroger sur ce à quoi donnent droit ces frais et l’usage qui est en est fait », s’interroge-t-il.

Sébastian Chi Elvido à l’Est