Conservation : les défis liés à la réglementation de la pêche artisanale au sein du Parc National Marin Manyangue na Elombo-Campo

La loi nationale qui encadre les activités de pêche artisanale au Cameroun est la Loi n° 2024/019 du 23 décembre 2024 régissant la pêche et l’aquaculture. Cette loi recouvre l’ensemble des règles relatives à l’exploitation, à la conservation, à la protection et à la mise en valeur des ressources halieutiques, dans l’ensemble des eaux maritimes et continentales sous juridiction camerounaise. Elle intègre les droits d’usage des populations riveraines ; mais sans décret d‘application, l’entrée en vigueur de cette Loi rend difficile la cohabitation entre les communautés locales et les acteurs de la conservation marine qui opèrent au sein de cette Aire Protégée Marine, toujours en attente d’un Plan d’Aménagement.

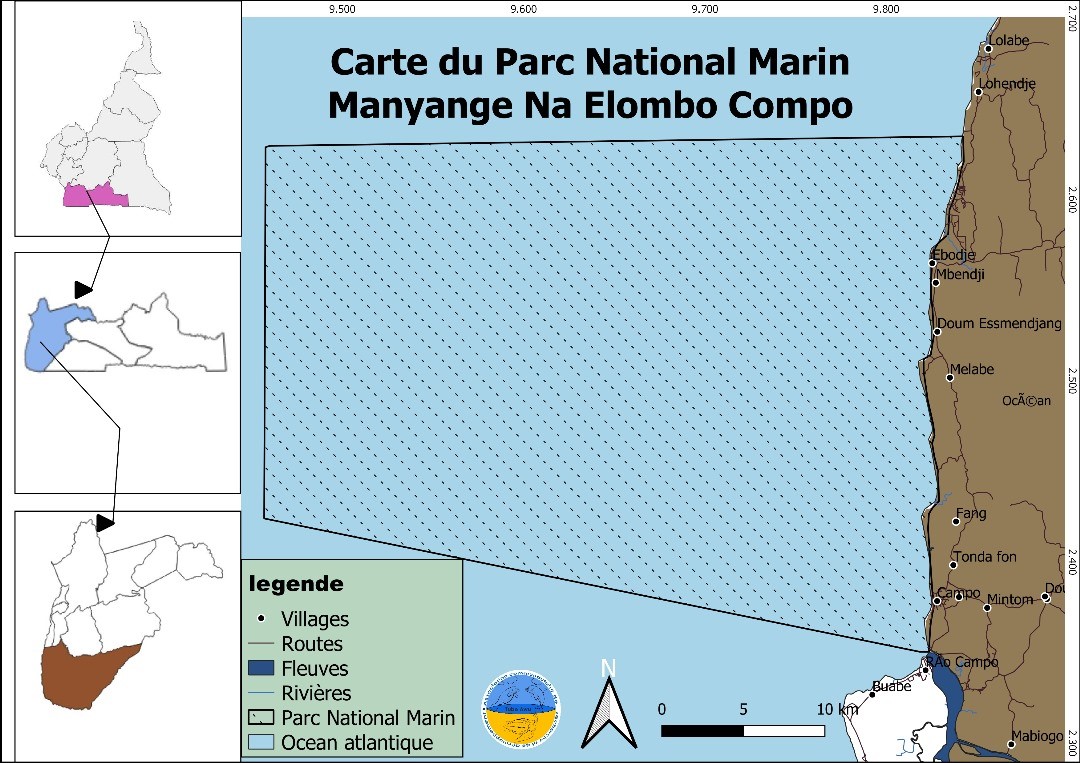

Les objectifs lors de la création de cette Loi, sont divers et variés, mais tous contribuent à édicter les règles concernant la pêche, l’aquaculture et les activités connexes, en vue d’atteindre les objectifs généraux de la politique des pêches et de l’aquaculture ; de promouvoir la gestion intégrée, responsable, participative et transparente du sous-secteur pêches et aquaculture ; d’assurer, de façon soutenue et durable, la conservation, la protection et l’utilisation des ressources halieutiques et leurs écosystèmes. Pour se faire une idée, nous nous sommes rendus dans la région du Sud, arrondissement de Campo, là où l’océan Atlantique caresse les côtes camerounaises.

De par la création de cette Aire Protégée Marine, la première du genre dans tout le territoire national, une volonté exprimée de voir émerger un nouveau modèle de gouvernance maritime participatif, qui tient compte des sensibilités locales. Le Parc National Marin Manyangue na Elombo-Campo, inauguré en 2023, ne se contente pas de préserver la biodiversité marine, il redéfinit le cadre d’exécution, dans les métiers des milliers de pêcheurs artisanaux qui vivent des produits de la mer. Face à la pression croissante des navires industriels, aux sanctions internationales sur la pêche illégale non déclarée et non règlementée (pêche INN), et à une demande nationale en poissons qui dépasse largement l’offre locale, le Cameroun a choisi de renforcer la régulation dans cette zone stratégique.

Mais que disent les données sur cette régulation ? Combien de pêcheurs sont concernés ? Quels mécanismes ont été mis en place pour protéger les pratiques artisanales tout en préservant les écosystèmes marins ? Sans oublier de mentionner le fait que, la cohabitation entre le Parc National Marin Manyangue na Elombo-Campo (PNMMEC) et le Port Autonome de Kribi (PAK) offre une opportunité unique de concilier développement économique et conservation environnementale dans une zone stratégique du littoral camerounais. Cet article explore, chiffres à l’appui, les enjeux, les impacts et les perspectives de cette régulation dans l’un des espaces marins les plus sensibles du pays.

Modeste Ngueche, étudiant en 5è année à l’Institut des Sciences Halieutiques de Yabassi, filière « gestion des écosystèmes aquatiques », a effectué son stage académique, sous l’encadrement de Joel Wamba, responsable du programme pêche et mégafaune au sein de l’association Tube Awu, basée à Ebodje, l’un des villages appartenant au territoire du Parc Marin. Son thème de mémoire : « Evaluation de la contribution de la pêche artisanale et de la chaine de valeur des espèces principalement exploitées sur le bien-être des communautés locales (cas du PNMMEC) ». Au terme de ces travaux de recherche, effectués pendant un séjour de 6 mois, passé à Ebodje, aux côtés des populations constituées principalement de villages de pêcheurs artisanaux. Il a soutenu publiquement son mémoire de fin de formation, mettant en lumière le difficile accompagnement des communautés locales, qui se voient limiter le libre accès aux ressources halieutiques, depuis la création du PNMMEC. Pour lui, il est : « nécessaire d’évaluer la rentabilité de toutes les ressources, j’entends par là, transformer les contraintes en opportunités pour et par les communautés, car le Parc n’a pas pour vocation de protéger seulement les tortues, les poissons, le phytoplancton, mais aussi et surtout les populations qui y vivent depuis des générations ». Pour ce faire, une analyse comparative des données a permis de répertorier les espèces disponibles dans le PNMMEC, puis d’en déduire des constats, 10 ans plus tard.

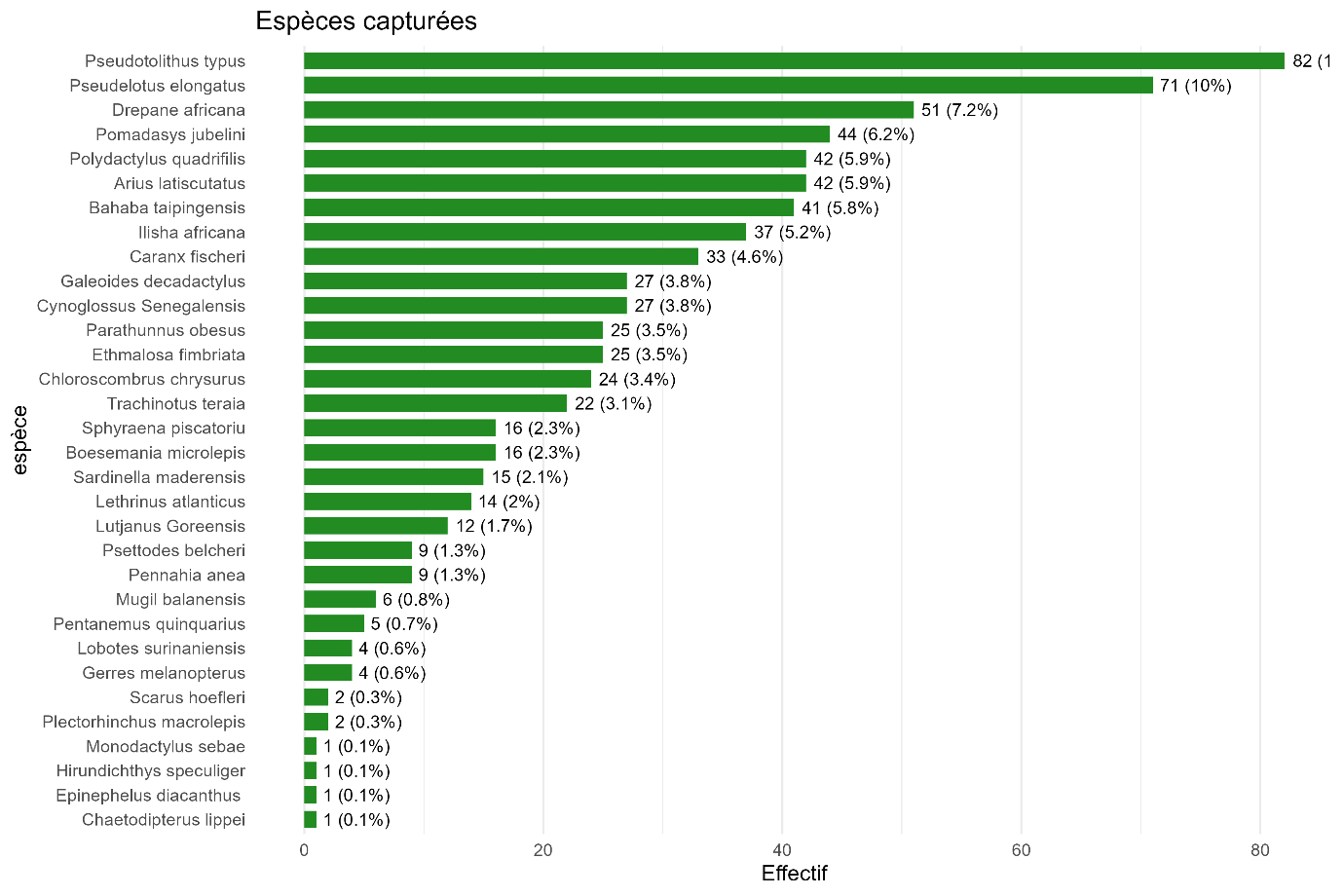

Evaluation des espèces de poissons au sein du PNMMEC

La première vague d’étudiants stagiaires, en provenance de l’Institut des Sciences Halieutiques de Yabassi, a identifié puis documenté les espèces de poissons présents au sein du PNMMEC entre 2014 et 2015 ; les investigations menées ont permis de recenser 44 espèces.

Figure 1 : richesse spécifique des familles de poissons courant 2025 (source : Tube Awu)

Le constat est désolant, les investigations menées en 2025 dans le PNMMEC ont permis de recenser 23 espèces jusqu’ici, soit une disparition de 21 espèces, en 10 ans. Pourtant, la présence du PNMMEC devrait permettre la limitation de l’expansion anarchique des infrastructures portuaires dans les zones écologiquement sensibles. En observant cette chute drastique de la quantité d’espèces de poissons, c’est bien la preuve que rien ne garantit la préservation des habitats de la mégafaune marine (tortues, lamantins, dauphins) et des zones de frayères (où les poissons et autres espèces aquatiques se reproduisent), qui sont essentielles à la propension de la pêche artisanale.

La difficile cohabitation entre l’installation du PAK et le PNMMEC

Le PAK dont les travaux de construction ont débuté en 2012, a officiellement lancé les activités en 2015. Il est indéniable que le projet est un acteur majeur du développement, en tant que moteur économique, mais il n’est pas exclu qu’il puisse intégrer des normes environnementales strictes. A défaut, les activités industrielles du PAK ne seront pas favorables à une croissance bleue, où les activités portuaires (logistique, transport maritime, commerce) seraient alignées avec les objectifs de développement durable.

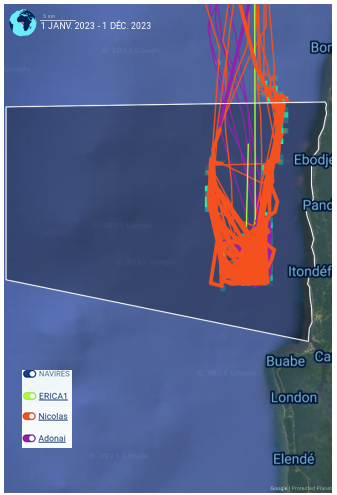

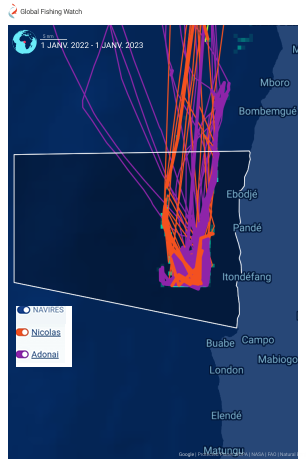

Suite à l’analyse effectuée avec l’application développée par Global Fishing Watch, il a été constaté que plusieurs zones du PNMMEC ont été régulièrement violées par trois chalutiers sous pavillon camerounais (Nicolas, Adonai et Erica) (voir cartes 1&2) depuis sa création. Les incursions de ces chalutiers se concentrent principalement dans la partie Sud-Est. Pourtant, cette zone située dans sa partie inférieure face à l’embouchure du fleuve Ntem, est riche en phytoplanctons en raison des décharges fluviales.

Carte 1 : Itinéraire des navires de pêche dans le parc National marin du 1er Janvier au 05 novembre 2023 (Données source Global Fishing Watch)

Carte 2 : Itinéraire des navires de pêche dans le parc National marin durant l’année 2022(Données source Global Fishing Watch).

Impact de la pêche INN sur la biodiversité marine dans le Parc National Marin de Campo : phénomène ponctuel ou processus continu ?

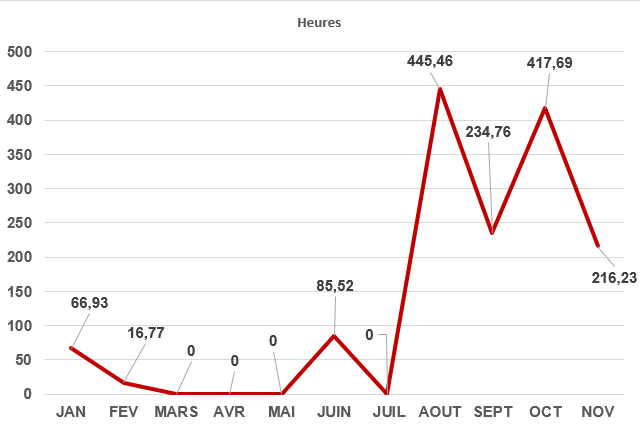

D’après les investigations menées, il ne s’agirait pas d’incursions accidentelles ou d’erreurs de navigation, puisque le phénomène se répète avec acuité. En effet, il semble parfois suivre le cycle de variation des ressources halieutiques, comme le confirment les figures (1&2). Ce cycle est marqué par une période de pêche fructueuse allant d’Octobre/Novembre à Mai, suivie par une période de « coupure », pendant laquelle le rendement est relativement faible, allant de Juin à Septembre/Octobre. Les courbes ci-dessus présentent l’effort de pêche en heure dans le PN Marin entre 2022 et 2023.

Figure 2 : Effort de pêche des chalutiers dans le PNMMEC en 2023 (Données source Global Fishing Watch)

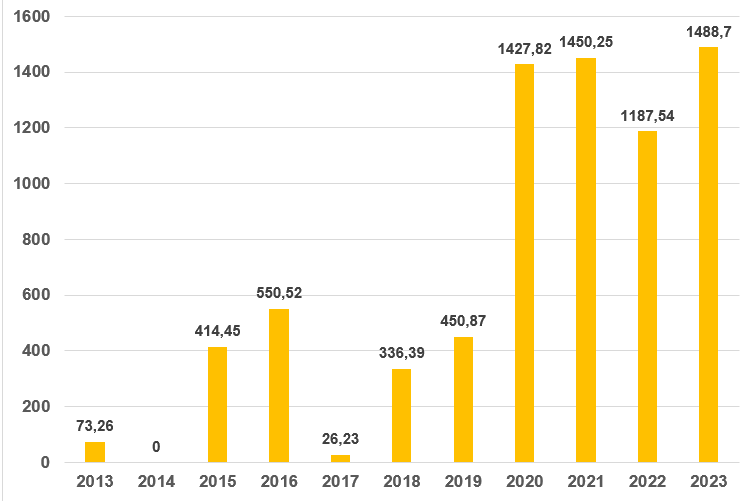

Par ailleurs, une analyse de la figure 4 qui présente l’effort de pêche dans cette Aire Marine Protégée (AMP) avant et après sa création entre 2013 et 2023) montre que l’année 2023 est celle où le PNMMEC aura subi la plus forte pression des chalutiers, ces onze dernières années avec un effort de pêche de 1488,7 heures (voir figure 3 ci-dessus).

Figure 3 : Efforts de pêche constatés dans le PN Marin entre les année 2013 et 2023 ( Données source Global Fishing Watch)

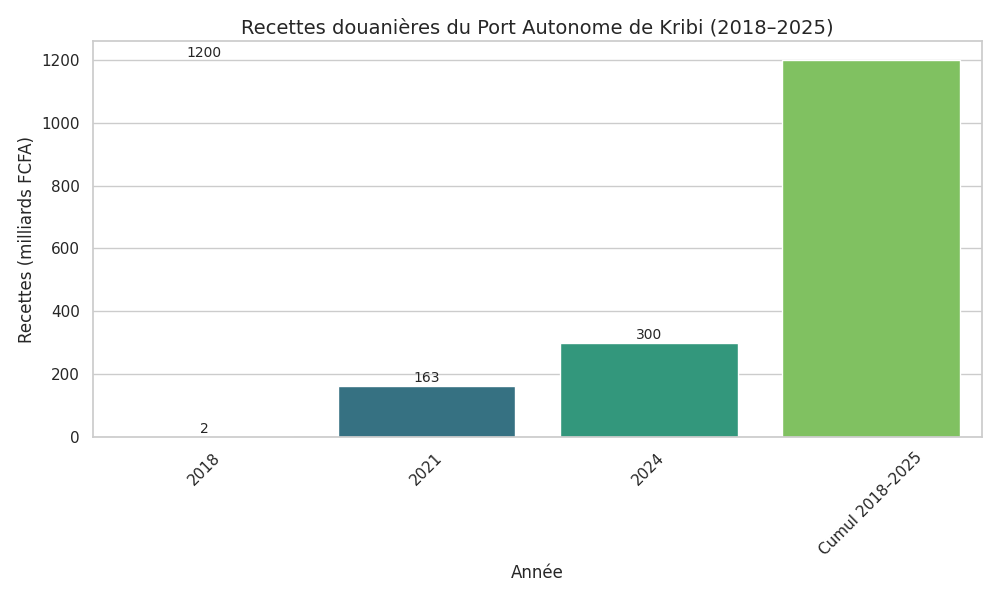

Pourtant, voici les chiffres disponibles concernant les recettes portuaires et douanières réalisées par le Port Autonome de Kribi (PAK) depuis le début de ses activités en 2018, qui coïncide avec la mise en place du Parc Marin de Manyangue na Elombo-Campo.

De plus, le PAK prévoit en 2025, la mise en service du 2e terminal à conteneurs (destiné au transport des minerais) qui prévoit :

- +30 % de recettes sur les redevances marchandises

- +20 % sur les redevances navires

- +15 % sur les autres sources de revenus

En dépit de tout cela, Joel Wamba, demeure positif sur les avantages de la mise en application de la Loi énoncée en introduction, il argumente : « la saine cohabitation entre différentes entités aux alentours du PNMMEC encouragerait la création de comités consultatifs multipartites, où les communautés locales, les ONG, les autorités portuaires et les scientifiques peuvent dialoguer. Cela permettrait une planification territoriale concertée, évitant les conflits d’usage et favorisant la transparence ».

Ange ATALA